Разрушая легенды: так ли уж грозен был "Варяг" и кому конкретно он не сдался

«Врагу не сдается наш гордый «Варяг»,

Пощады никто не желает!

….

Прощайте, товарищи! С Богом, ура!

Кипящее море под нами!»

Тут же возникает перед глазами картина уходящего под воду крейсера, со стоящими на палубе матросами и отдающими последнюю честь офицерами, под развевающимся Андреевским флагом. Так ли это было на самом деле? Да. Но нет.

Итак, прежде чем начать рассматривать факты и нырнуть в пучину мнимой русофобии, попробуем разобраться, как российские корабли оказались в этом самом Чемульпо (современный Инчхон в Южной Корее). В те далёкие времена Маньчжурия и Корея входили в сферу геополитических интересов и Российской Империи и японского Микадо. Соответственно, фактически оккупировав Манчьжурию и построив военно-морскую базу в Порт-Артуре, России необходимо было военное присутствие в водах Кореи. Именно по этой причине «Варяг» и «Кореец» (в данном случае - «говорящее» название) и находились там в качестве стационеров, то есть «демонстрировали флаг». Надо заметить, что там же флаг демонстрировали корабли и других держав — и Япония, и Великобритания, и Франция, и Италия, и даже США.

Теперь, когда мы определились с местом и причиной – обратимся к фактам и начнём погружение в историю о гордом и нездающемся врагу “Варяге. Далее я приведу факты, согласно которым от гордости не останется и следа, а сдача врагу косвенным образом произойдёт.

Факт Номер Раз: Начало

6 февраля 1904 года Японская Империя объявила о разрыве дипломатических отношений с Россией. В ночь с 7 на 8 февраля японский крейсер “Чиода” скрытно, не зажигая огней, покидает гавань. Не имея информации о разрыве напрямую (более месяца японцы ведут гибридную войну, блокируя русские телеграммы), Руднев получает информацию от иностранных стационеров. Соответственно, зная об отзыве японский послов и уходе японского крейсера, что должен предпринять командир “Варяга”? Стационер абсолютно самостоятелен в плане принятие решений, таков его статус.

Но Руднев почему-то садится на поезд, прибывает в Сеул и ждёт решения от российского посланника. Не получив вразумительного ответа, он возвращается к своему кораблю и пытается получить разъяснения от командующего в Порт-Артуре. И для этого он посылает туда “Кореец”. Для понимания ситуации поясню, что скорость канонерки 13.5 узла (около 25 км/ч) и это при хорошей погоде, а вот скорость крейсера – почти 22 узла, в то время более чем приличная скорость. Но почему-то отправляется именно канонерская лодка, с ожидаемым результатом – на полпути её перехватывает японская эскадра, “Кореец” принимает бой, обстреливает японские миноносцы (один из миноносцев, «Цубамэ», в ходе маневрирования наскочил на камни и повредил винты) и возвращается в гавань.

Действия Григория Беляева, командира канонерки, абсолютно логичны и последовательны – он сообщает Рудневу об японской эскадре, готовится принять бой и поддерживает пар во всех котлах. Что делает Всеволод Руднев? Ничего. Он ждёт. Чего – тоже до конца непонятно. Во всяком случае, пары в котлах не разводились, боеприпасы к орудиям не подавались и канониры боевых постов не занимали. И только когда японцы высадили десант и русским был предъявлен ультиматум, Руднев дал приказ “скрытно, без огласки” готовиться к бою.

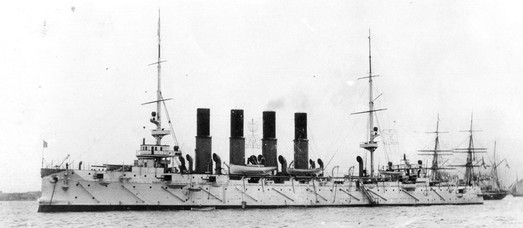

"Варяг" на рейде Чемульпо, 1902 год

С момента разрыва дипломатических отношений было целых три дня, чтобы уйти из западни. Почему корабли остались? Вопрос остаётся открытым. Другое дело - почему они там оказались и в итоге вынужденно приняли бой - это уже вопрос к командованию и морской разведке.

Мог Руднев помешать десанту? Мог! Японская эскадра в этот момент была наиболее уязвима, кроме того, “Кореец”, имея небольшую осадку и мощную артиллерию, мог обрушить шквал огня на берег - для этого, собственно, канонерки и предназначены. Но нет.

Факт Номер Два: Бой

Далее Руднев принимает решение принять бой и нам это преподносят как “пример истинного героизма”. Да – потому-что количественно и качественно японская эскадра превосходила русское соединение. Нет – по причине одного важного нюанса.

Согласно Морскому Уставу 1720 года (который как-раз в этом пункте всегда был неизменен) не предполагается иного поведения боевого корабля перед лицом врага, кроме как принятие боя. Ещё раз – только бой, капитуляция перед лицом превосходящего противника уставом не предусмотрена. Печальный пример – фрегат “Рафаил”, который 11 мая 1829 года ввиду турецкой эскадры спустил флаг и сдался туркам, после возвращения из плена все офицеры корабля были осуждены на смертную казнь (троих из них царь помиловал, капитана корабля отправили в арестантские роты с лишением всех прав и титулов).

Итак, русские корабли выходят из гавани навстречу вражеской эскадре. Однако последующие события выглядят по меньшей мере странно. Для понимания ситуации опишу диспозицию. Представьте себе заглавную букву “Т”. Длинная палочка – это маршрут русских кораблей, короткая – расположение японского флота. В ходе боя «Т» превратится в «7», но сути это не меняет. Даже человеку, далёкому от геометрии, визуально понятно, что русским попасть в японцев, при прочих равных, значительно проще, чем японцам в русских – ибо средняя длина японских кораблей в 120 метров значительно больше, чем средняя ширина русских в 16 метров.

Теперь о прочих равных. Основное вооружение “Корейца” - 203-мм орудия с дальностью около 9 км, что соизмеримо с основным вооружением японского флагмана “Асама”. Японское орудие обладало значительно большей дальнобойностью, около 18 км, но дистанция боя была в пределах 4.5 – 7 км, так что у “Корейца” были все шансы поразить японский крейсер. Однако, согласно японским данным, русские ни разу не попали во вражеские корабли. Почему так произошло? Причин несколько.

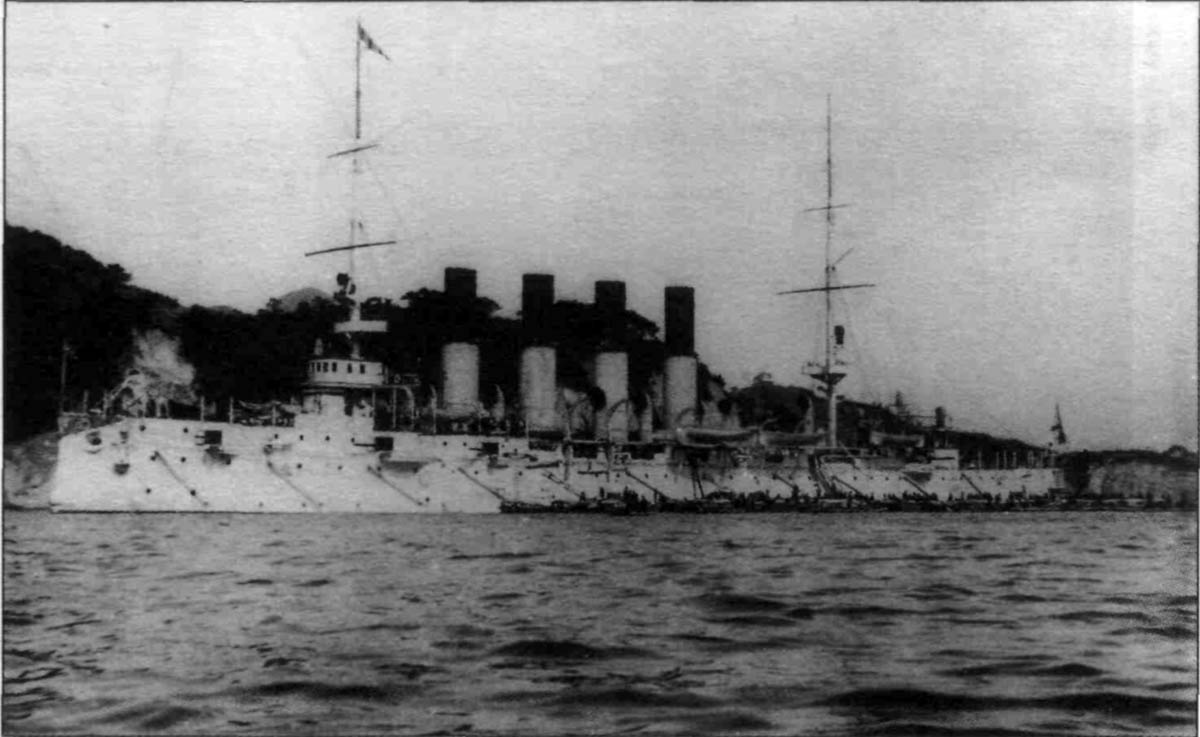

"Кореец". Однотипную с ним канонерку "Донец" атаковали турецкие миноносцы в порту Одессы в 1914 году.

Во-первых, хотя изначально канонерка первой покинула гавань, “Варяг” вскоре её обогнал и пошёл первым. И это было очень спорное решение. Объясню – почему. Русские корабли на фоне берега – гораздо более неудобная цель, чем японцы на фоне моря. При этом высота борта “Варяга” почти 11 метров, у “Корейца” - едва 5, к этому добавим, что перед боем Беляев приказал срубить стеньги, чтобы японцам было сложно визуально оценить реальные размеры корабля. Итог боя показал, что решение командира канонерки было верным – ни одного попадания в “Кореец” не было. Согласитесь, в низкую канонерку стрелять несравненно сложнее, чем в высокий крейсер.

Во-вторых, почему-то «Варяг» вёл бой бронебойными снарядами, а «Кореец» - фугасными. При весе снаряда канонерки в два раза больше, чем у крейсера, логичнее было бы предположить, что будет наоборот. Но это не такая важная деталь на фоне общего количества выпущенных снарядов. Ибо, согласно донесению Руднева, выходило, что два русских корабля выпустили снарядов значительно больше, чем все японские корабли, вместе взятые. Хотя японцы и приводят значительно меньшие цифры, факт остаётся фактом – стрельба русских кораблей была крайне неудовлетворительной. Возможно, комендоры “Корейца” и могли бы поразить японские корабли, но предположу, что им мешал “Варяг”, ведя огонь из всех возможных калибров и всплесками недолётов мешавший канонерке.

Это что касается собственно стрельбы. Теперь же обратим свой взор на манёвры “Варяга”. В самый разгар боя крейсер вдруг сбросил скорость и начал циркуляцию вправо, то есть, проще говоря, поворот. И тем самым подставил японцам свой левый борт. Причины? Руднев в рапорте указал, что была потеряна связь с рулевой машиной, однако обследование «Варяга» после подъёма следов повреждения не выявило. Каковы были реальные причины – доподлинно неизвестно, но именно в период циркуляции “Варяг” и получил наибольшее количество попаданий.

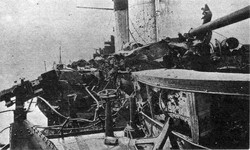

"Варяг" после боя уже в Чемульпо, виден крен на левый борт и пробоины в бортах и дымовых трубах.

Что мы имеем в итоге? После полуторачасового боя русские корабли вернулись в гавань. Безвозвратные потери крейсера – около 30 человек, канонерская лодка «Кореец» потерь в экипаже не имела. При этом экипаж “Варяга” составлял около 600 человек. Согласно рапорту Руднева, крейсер выпустил 425 152-мм снарядов, не поразив цели. Однако по результатам подъёма японцы указали значительно меньшую цифру – 160. Также удивителен тот факт, что “Варяг” вёл огонь также из орудий калибра 75-мм и 47-мм. 75-мм - это против миноносцев, но они-то в бою и не участвовали, а 47-мм - для поддержки десанта и для салютов, и кому салютовал “Варяг”?

Суммировав потери, манёвры и расход боезапаса, вывод напрашивается только один – это не бой, это симулякр.

Вопросов к Беляеву и “Корейцу” почти нет, к Рудневу и “Варягу” - масса. Хотя надо признать, что из шести противостоявших "Варягу" японских крейсеров один их флагман "Асама" превосходил оба русских корабля вместе взятые. А уж перевес японцев, если считать их мощь "вшестером" - и вовсе был подавляющий.

Факт Номер Три: Затопление

Дальше вновь происходят странные вещи. Руднев собирает офицерское собрание и предлагает корабли затопить. Часть офицеров не согласна, а некоторых офицеров не пригласили вообще, например, один из двух старших офицеров “Варяга”, Вениамин Степанов, на собрании отсутствовал и был крайне удивлён решением своего командира. Но Руднев решает корабли уничтожить, а экипажам перейти на корабли иностранных держав, куда уже, к слову переместили раненых. Но! Сам процесс уничтожение происходит столь же странно, как и сам бой.

С "Корейцем" всё понятно - изъяли всю документацию, флаг, заложили заряды и взорвали. А вот с "Варягом" - один большой вопрос, ибо его просто затопили, открыв кингстоны, да ещё на мелководье. Почему не взорвали? Руднев в рапорте пояснил, что таково требование иностранных капитанов - они де боятся, что взрыв их заденет (с "Корейцем" этих опасений почему-то не было). Ладно, но почему не отвести корабль глубже и там его взорвать или, на худой конец, затопить? Руднев пояснил, что его навигационные карты сгорели и он не знает настолько досконально фарватер, чтобы это сделать. Но позвольте, на канонерке были точно такие же карты, почему не воспользоваться ими? Да, один сплошной вопрос.

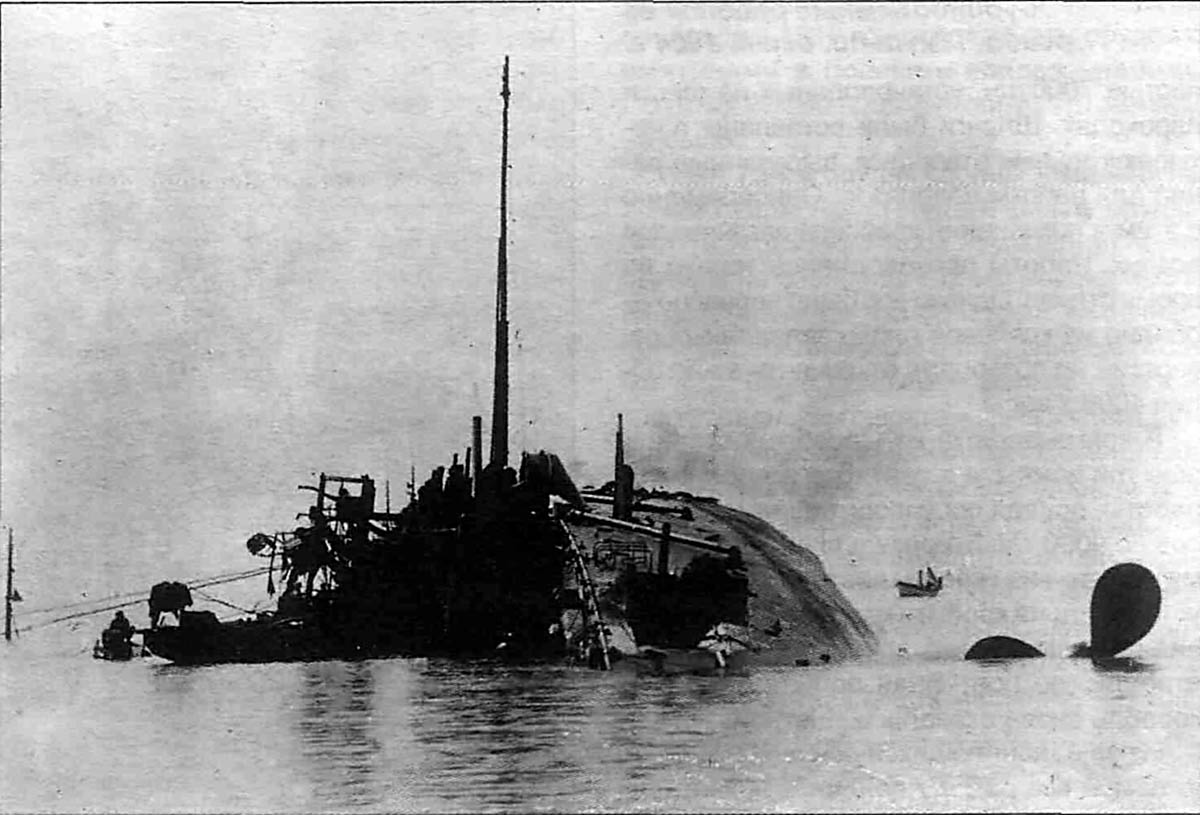

Вот так был затоплен "Варяг" - при отливе было видно.

Тем более, что в скором времени после окончания войны японцы подняли крейсер с мелководья, провели ремонт и зачислили корабль в состав своего флота под названием "Сойя". То есть фактически корабль был сдан в руки врага.

Факт Номер Четыре: Герои

Что же было дальше? А дальше экипажи погрузились на нейтральные суда и отбыли на Родину. Японцы их выпустили, взяв обязательства не участвовать в боевых действиях. И уже в апреле 1904 года экипажи «Варяга» и «Корейца» прибыли в Одессу. Что ждало моряков дома? Согласно уставу - трибунал, по факту множества действий и бездействий. Да. Но снова нет.

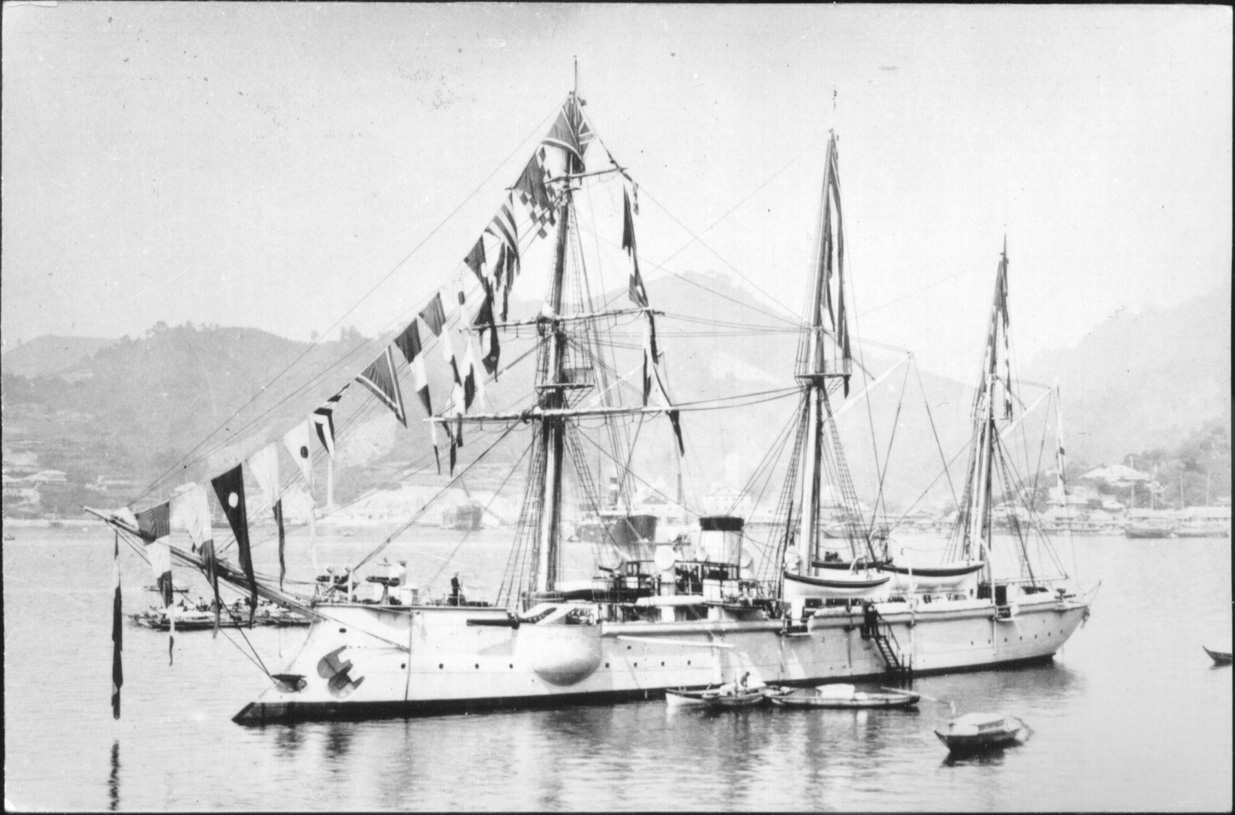

Церемония парадной встречи моряков "Варяга" и "Корейца" на Думской площади в Одессе

Вот тут как раз и вмешалась политика. На фоне сплошных неудач сухопутной армии в Маньчжурии и флота в Порт-Артуре стране нужны были герои. И стране дали героев.

Да, следует признать, что некоторый героизм в действиях экипажей «Варяга» и «Корейца» был — глупо было бы это отрицать. Но, как это ни цинично звучит - героизм был строго по уставу, который иных действий и не предполагает.

В итоге всех моряков наградили, народ ликовал и чествовал героев, сочинили песню, прославляющую их на века, а Руднев был произведён в контр-адмиралы.

И так родился миф. Да, народу нужны мифы о героях, если в настоящих героях испытывается недостаток.

В завершение хочу рассказать про настоящих героях. О тех, кто не топил свой корабль на мелководье, фактически отдав его врагу. А про тех невоспетых героях, которые до последнего сражались с врагом и предпочли смерть капитуляции.

Речь о Цусиме. Да, сражение было проиграно ещё до его начала, да, кабинетный адмирал Рожественский не смог ничего противопоставить японской эскадре.

Но.

Но!

"Князь Суворов", флагманский броненосец, сражался до конца, пока не перестало стрелять последнее орудие. Вся команда - 935 человек - погибла вместе с кораблём, кроме нескольких эвакуированных офицеров штаба и самого адмирала Рожественского.

"Адмирал Ушаков", старый броненосец береговой обороны, израсходовав весь боезапас, погиб в неравном бою на следующий день после основного сражения. Капитан утонул вместе с кораблём, не желая попадать в плен.

"Светлана", маленький крейсер, который израсходовал все снаряды и открыл кингстоны. Но в самом глубоком месте, чтобы не достаться врагу.

"Дмитрий Донской", старый крейсер, принимает неравный бой, отказывается капитулировать и также затапливается своим экипажем на большой глубине.

"Ослябя", слабо бронированный броненосец, который принял на себя огонь всего японского флота в самом начале сражения и затонул менее чем через час после первого выстрела - почти со всем экипажем.

"Александр III" - второй в строю броненосец, который вел за собой почти на всем протяжении боя всю эскадру, до самого последнего момента вел огонь, пока не перевернулся и затонул со всем экипажем.

"Бородино" - третий в строю броненосец, продержался почти до конца сражения, но погиб от взрыва боезапаса и многочисленных пожаров. С него спасся всего один человек.

И многие другие погибшие в Цусимском сражении корабли и люди.

Вот истинные герои. Настоящие, не мифические.

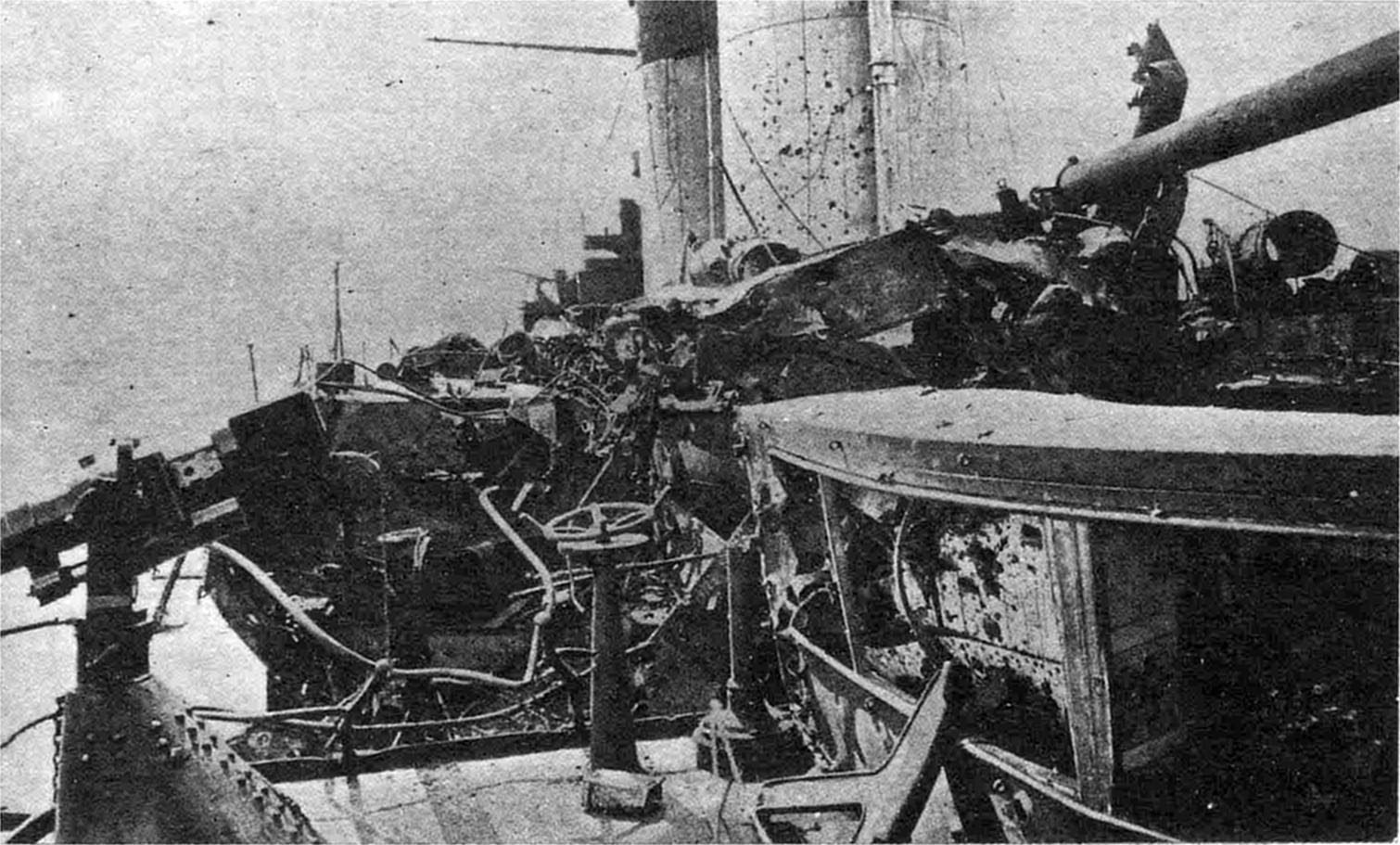

Стальное месиво - вот во что превратился "Орел", единственный из современных броненосцев II-й Тихоокеанкой эскадры, уцелевший в Цусимском сражении

Но кто помнит их подвиг? Вероятно, мало кто. Да и зачем, ведь есть же мифологический символ — "Варяг".

Если я не прав, подскажите, когда чествовали геройски погибших моряков этих кораблей? А фактически сдавших корабль японцам моряков «Варяга» сегодня вспоминает вся страна. Ладно бы, если бы поименно вспоминали тех погибших мичмана и 30 матросов «Варяга», это можно было бы понять (кто-то может назвать их имена?). Но в целом экипаж «Варяга» чествовать причин нет. В отличии, повторюсь, от всеми забытых моряков кораблей «Князь Суворов», «Светлана», «Адмирал Ушаков», «Дмитрий Донской».